Aquila vs Lupo:

Nuova Crisi nei Balcani

Di Christian Morganella

19 dicembre 2024

Tempo di lettura: 6 minuti

English version below

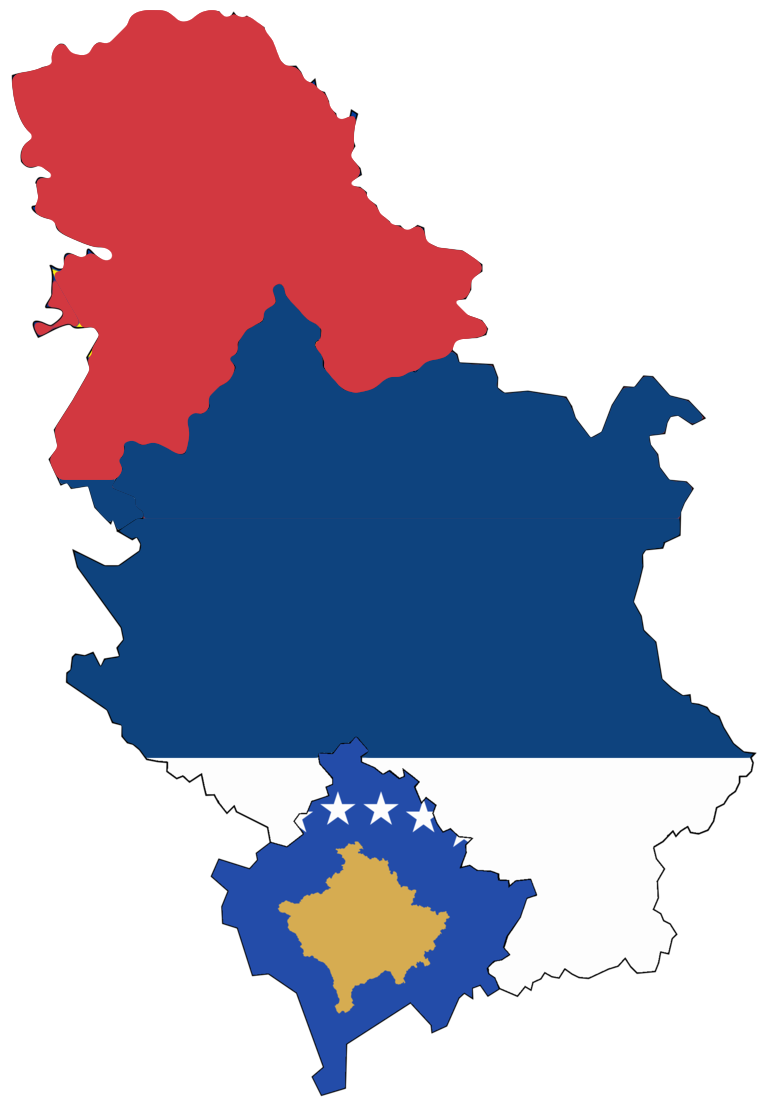

A novembre 2024, il Kosovo è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione internazionale a causa di due attacchi che hanno scosso una regione già caratterizzata da instabilità cronica. Questi episodi, avvenuti in un contesto di tensioni etniche e politiche irrisolte, hanno riacceso il fragile equilibrio tra Pristina e Belgrado, alimentando incertezze sulla sicurezza nei Balcani. A due mesi dalle elezioni in Kosovo, le implicazioni politiche e strategiche di questi eventi assumono una rilevanza ancora maggiore. Ma cosa c’è dietro questi attacchi? Quali sono le possibili motivazioni, e come si collegano a un panorama geopolitico più ampio che comprende anche le tensioni nel Medio Oriente?

Il primo attacco, avvenuto il 29 novembre, ha preso di mira una delle infrastrutture più cruciali del Kosovo: il canale Ibar-Lepenac, situato nel comune di Zubin Potok, nel nord del Paese. Questa struttura rappresenta una colonna portante per l’approvvigionamento idrico ed energetico del Kosovo. Alimenta infatti le principali centrali elettriche della nazione e garantisce l’accesso all’acqua potabile a migliaia di cittadini, compresa la capitale Pristina.

L’esplosione ha gravemente danneggiato il canale, provocando un’interruzione immediata nella produzione energetica e mettendo a rischio la fornitura idrica per le comunità locali. L’episodio ha creato un clima di panico e preoccupazione, in un momento in cui il Kosovo affronta già sfide significative per il suo sviluppo economico e sociale. Il Primo Ministro kosovaro, Albin Kurti, ha rapidamente etichettato l’accaduto come un “atto terroristico” volto a sabotare le infrastrutture vitali del paese (Le Monde, 2024).

Pochi giorni prima, un altro evento aveva acceso la miccia delle tensioni. Nel comune di Zvečan, un’area a maggioranza serba nel nord del Kosovo, un ordigno esplosivo, identificato come una granata M-75, è stato scagliato contro l’edificio municipale, causando danni significativi sia alla struttura sia ai veicoli circostanti (Vijesti, 2024). Sebbene non ci siano state vittime, l’episodio ha generato un’ulteriore escalation nella regione, spingendo le autorità locali a incrementare le misure di sicurezza. Entrambi gli attacchi sono avvenuti in un’area già segnata da tensioni etniche tra la popolazione serba, che mantiene legami forti con Belgrado, e la maggioranza albanese che governa il Paese.

Questi attacchi hanno immediatamente innescato un vortice di accuse e controaccuse tra le autorità kosovare e serbe, trasformandosi in un nuovo terreno di scontro politico. Il governo kosovaro ha puntato il dito contro la Serbia, accusandola di orchestrare gli attentati attraverso gruppi criminali locali con l’obiettivo di destabilizzare il paese. Kurti ha descritto gli eventi come parte di una strategia più ampia per sabotare il Kosovo e impedirne il progresso, sottolineando che si tratta di un “terrorismo politico ed economico” (Al Jazeera, 2024).

Dal canto suo, il Presidente serbo Aleksandar Vučić ha rigettato ogni responsabilità, definendo le accuse come una “provocazione deliberata” da parte di Pristina per demonizzare la Serbia sulla scena internazionale. Vučić ha insinuato che i responsabili potrebbero essere elementi estremisti all’interno dello stesso Kosovo, ma ha evitato di formulare accuse dirette, chiedendo un’indagine indipendente per chiarire i fatti (CNN, 2024).

Questa polarizzazione delle narrative non è nuova nei Balcani, dove ogni evento rischia di riaprire ferite mai del tutto guarite. Tuttavia, l’escalation verbale tra le due parti alimenta un clima di incertezza, rendendo ancora più difficile distinguere i fatti dalla propaganda politica.

Le aggressioni sembrano intrecciarsi con dinamiche che vanno oltre il semplice conflitto locale. Da un lato, il Kosovo rappresenta un nodo cruciale per la sicurezza energetica e idrica della regione, e colpire infrastrutture vitali potrebbe essere stato un tentativo deliberato di mettere sotto pressione il governo di Pristina. Dall’altro, il contesto politico gioca un ruolo significativo: con le elezioni imminenti, le tensioni in Kosovo offrono un’opportunità per consolidare il sostegno nazionalista.

Il governo di Vučić potrebbe sfruttare questi eventi per galvanizzare il proprio elettorato, presentandosi come difensore dei serbi etnici del Kosovo. Al contrario, l’opposizione potrebbe criticare la gestione del governo, accusandolo di non proteggere adeguatamente gli interessi nazionali (Politico, 2024). Un ulteriore elemento da considerare è la possibilità che gruppi estremisti, interessati a destabilizzare ulteriormente la regione, abbiano orchestrato gli attacchi per aumentare la loro rilevanza politica.

La precarietà nei Balcani non può essere isolata dal contesto internazionale. Recentemente, la regione mediorientale ha visto un’escalation drammatica, con il conflitto tra Israele e Hamas che ha catturato l’attenzione globale. Questa crisi, unita alla complessa situazione in Siria e all’espansione dell’influenza iraniana, ha distolto l’attenzione della comunità internazionale dai Balcani. In questo vuoto, attori regionali potrebbero sfruttare la distrazione per avanzare le proprie agende, alimentando le tensioni locali.

La crescente instabilità globale può anche avere un effetto domino, influenzando indirettamente la sicurezza nei Balcani. La competizione tra grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina si manifesta in vari teatri, incluso il sud-est europeo, dove la Russia mantiene tradizionalmente forti legami con la Serbia e cerca di contrastare l’influenza occidentale.

La regione balcanica rimane una delle aree più vulnerabili d’Europa. Gli attentati al canale Ibar-Lepenac e a Zvečan rischiano di innescare nuove escalation, alimentando sentimenti nazionalisti e rafforzando le divisioni etniche. Infatti, recentemente il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, in un incontro con il Presidente del Montenegro, Jakov Milatović, al quartier generale di Bruselles, ha ribadito l’impegno dell’Alleanza per la sicurezza nei Balcani Occidentali, puntando a rafforzare le istituzioni democratiche e contrastare l’influenza russa, tradizionalmente vicina alla Serbia (NATO, 2024). La missione Kosovo Force (KFOR) ha intensificato le operazioni dopo i recenti attacchi, confermando il ruolo cruciale della NATO nella stabilizzazione della regione (Reuters, 2024). Tuttavia, la pace duratura dipenderà dal dialogo diretto tra Pristina e Belgrado, sostenuto da un rinnovato impegno diplomatico e dal coinvolgimento degli Stati membri, essenziale per evitare che i Balcani si trasformino in un nuovo epicentro di tensioni.

Gli attacchi di novembre 2024 rappresentano un campanello d’allarme non solo per il Kosovo, ma per tutta la regione. Il futuro dipenderà dalla capacità di ambedue i leader sudeuropei di evitare ulteriori provocazioni e dal sostegno della comunità internazionale nel facilitare un dialogo costruttivo. Con il Medio Oriente in fiamme e l’Europa alle prese con sfide interne, l’equilibrio nei Balcani rischia di essere trascurato. Tuttavia, ignorare la regione significherebbe sottovalutare il potenziale di crisi più ampie, in un’epoca in cui ogni conflitto locale può avere ripercussioni globali.

The Eagle vs the Wolf:

New Crisis in the Balkans

By Christian Morganella

December 19th, 2024

Reading time: 6 minutes

In November 2024, Kosovo returned to the forefront of international attention due to two aggressions which shook a region already characterized by chronic instability. These incidents, occurring in a context of unresolved ethnic and political tensions, reignited the fragile balance between Pristina and Belgrade, fueling uncertainty about security in the Balkans. Two months from Kosovar elections just weeks away, the political and strategic implications of these events take on even greater significance. But what lies behind these attacks? What are the possible motivations, and how do they connect to a broader geopolitical landscape that includes tensions in the Middle East?

The first attack, on November 29, targeted one of Kosovo's most critical infrastructures: the Ibar-Lepenac canal, located in the municipality of Zubin Potok in the country's north. This structure is a cornerstone for Kosovo's water and energy supply, powering the nation's main power plants and ensuring access to drinking water for thousands of citizens, including the capital, Pristina.

The explosion severely damaged the canal, causing an immediate disruption in energy production and endangering the water supply for local communities. The incident created a climate of panic and concern at a time when Kosovo is already grappling with significant challenges to its economic and social development. Kosovo's Prime Minister, Albin Kurti, quickly labeled the incident a "terrorist act" aimed at sabotaging the country's vital infrastructure (Le Monde, 2024).

Just days earlier, another event had ignited tensions. In the municipality of Zvečan, a predominantly Serbian area in northern Kosovo, an explosive device, identified as an M-75 grenade, was hurled at the municipal building, causing significant damage to both the structure and surrounding vehicles (Vijesti, 2024). Although there were no casualties, the incident further escalated the region's instability, prompting local authorities to increase security measures. Both attacks occurred in an area already marked by ethnic tensions between the Serbian population, which maintains strong ties with Belgrade, and the Albanian majority that governs the country.

These attacks immediately triggered a vortex of accusations and counteraccusations between Kosovar and Serbian authorities, becoming a new political battleground. The Kosovar government pointed the finger at Serbia, accusing it of orchestrating the attacks through local criminal groups to destabilize the country. Kurti described the events as part of a broader strategy to sabotage Kosovo and hinder its progress, calling it "political and economic terrorism" (Al Jazeera, 2024).

Serbian President Aleksandar Vučić denied all responsibility, calling the accusations a "deliberate provocation" by Pristina to demonize Serbia on the international stage. Vučić suggested that the perpetrators might be extremist elements within Kosovo itself but refrained from making direct accusations, instead calling for an independent investigation to clarify the facts (CNN, 2024).

This polarization of narratives is not new in the Balkans, where every event risks reopening unhealed wounds. However, the verbal escalation between the two sides fuels an atmosphere of uncertainty, making it even harder to distinguish facts from political propaganda.

The aggressions appear to intertwine with dynamics that go beyond the simple local conflict. On the one hand, Kosovo represents a critical node for regional water and energy security, and targeting vital infrastructure could be a deliberate attempt to pressure the Pristina government. On the other hand, the political context plays a significant role: with the upcoming elections, tensions in Kosovo provide an opportunity to consolidate nationalist support.

Vučić's government could use these events to rally its electorate, presenting itself as the defender of Kosovo's ethnic Serbs. Conversely, the opposition might criticize the government's management, accusing it of failing to adequately protect national interests (Politico, 2024). Another element to consider is the possibility that extremist groups, interested in further destabilizing the region, orchestrated the attacks to increase their political relevance.

The precariousness in the Balkans cannot be isolated from the international context. Recently, the Middle East has seen dramatic escalation, with the conflict between Israel and Hamas capturing global attention. This crisis, coupled with the complex situation in Syria and the expansion of Iranian influence, has diverted the international community's focus from the Balkans. In this vacuum, regional actors might exploit the distraction to advance their agendas, fueling local tensions.

The growing global instability could also have a domino effect, indirectly affecting Balkan security. Competition among major powers like the United States, Russia, and China manifests in various theaters, including Southeast Europe, where Russia traditionally maintains strong ties with Serbia and seeks to counter Western influence.

The Balkan region remains one of Europe's most vulnerable areas. The attacks on the Ibar-Lepenac canal and Zvečan risk sparking new escalations, fueling nationalist sentiments, and reinforcing ethnic divisions. Recently, NATO Secretary-General Mark Rutte, during a meeting with Montenegro's President Jakov Milatović at NATO headquarters in Brussels, reiterated the Alliance's commitment to security in the Western Balkans, aiming to strengthen democratic institutions and counter Russian influence, traditionally close to Serbia (NATO, 2024). The Kosovo Force (KFOR) mission has stepped up operations following the recent attacks, reaffirming NATO's crucial role in stabilizing the region (Reuters, 2024). However, lasting peace will depend on direct dialogue between Pristina and Belgrade, supported by renewed diplomatic efforts and the involvement of member states, essential to prevent the Balkans from becoming a new epicenter of tensions.

The November 2024 attacks are a wake-up call not only for Kosovo but for the entire region. The future will depend on the ability of both Southeast European leaders to avoid further provocations and on the international community's support in facilitating constructive dialogue. With the Middle East ablaze and Europe grappling with internal challenges, the Balkans' balance risks being overlooked. However, neglecting the region risks underestimating its potential to trigger wider crises, especially in an era where local conflicts can escalate into global challenges.

Bibliografia

- Le Monde (2024) Explosion at Kosovo canal feeding key power plants labeled a terrorist attack by PM. Available at: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/11/30/explosion-at-kosovo-canal-feeding-key-power-plants-labeled-a-terrorist-attack-by-pm_6734656_4.html

Christian Morganella

Christian è uno studente all’ultimo anno del corso di laura triennale in “Politics, Philosophy and Economics” presso la LUISS Guido Carli, arricchito da un semestre Erasmus presso la Charles University di Praga. È membro attivo di due associazioni studentesche: ASP Roma LUISS e SEDS Italy, dove approfondisce le implicazioni strategiche dello spazio nella geopolitica e nelle relazioni internazionali. Tra i suoi interessi principali ci sono la difesa, l’intelligence e la sicurezza internazionale, ambiti in cui aspira a contribuire al più presto.